バックナンバー【今月のトピック】

2012年5月度(2012/7/31発行) 急低下する破綻懸念先の破綻率と今後の対応

銀行の不良債権には、損失発生の可能性に応じて、要管理債権、危険債権、破産更生債権およびこれに類する債権、の3区分が存在する。このうち要管理債権と危険債権は、事業は継続しているものの、何らかの理由で償還可能性が問題視される貸出を表し、それぞれ貸出先としては「要管理先」「破綻懸念先」に区分される。いずれの貸出先も経営破綻には至っていないが、銀行は予防措置として引当金を計上している。

銀行の不良債権には、損失発生の可能性に応じて、要管理債権、危険債権、破産更生債権およびこれに類する債権、の3区分が存在する。このうち要管理債権と危険債権は、事業は継続しているものの、何らかの理由で償還可能性が問題視される貸出を表し、それぞれ貸出先としては「要管理先」「破綻懸念先」に区分される。いずれの貸出先も経営破綻には至っていないが、銀行は予防措置として引当金を計上している。

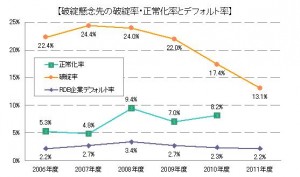

ところが近年では、これらが経営破綻に至らずに生き残り続けるケースが増えている。図はこのうちの破綻懸念先について、1年以内に正常先・要注意先に遷移した割合(正常化率)と、同じく実質破綻先・破綻先に遷移した割合(破綻率)とを、同じ時点のデフォルト率とともに表したものである。これによると破綻率については、2007年度(2007年3月末時点の破綻懸念先)をピークに直近まで下がり続け、直近では金融危機以前の水準を大きく下回っているのがわかる。

破綻率の急低下の一方で、デフォルト率は2006年度と同水準で下げ止まっていることから、目下の破綻懸念先には、正常化も破綻もしない貸出先が多く滞留することになる。また、デフォルト事象の延長線上に経営破綻があるとするならば、デフォルト率と破綻率のトレンドはある程度一致すべきものであり、目下の破綻率の水準には「下げ過ぎ」の感が漂う。去る3月決算の説明にて、円滑化対応として引当金の大幅な積み増しに動いた銀行も見られたが、これは下げ過ぎた破綻率と、膨張する破綻懸念先に対する予防措置と見られ、今後は多くの銀行で同じ対応が見られることとなろう。

(尾藤 剛)

会員特典(会員様には無償にてご利用いただけます)

- RDBモデル

- RDB Model Analyzer

- 中小企業財務統計資料

- クレジット・リサーチ

- RDB企業デフォルト率